美军F-35隐形战斗机频发事故:从\"油中掺水\"到系统性隐患的深度剖析配资114查询网

谁能想到,美国空军斥资数万亿美元研发的第五代隐形战斗机F-35,竟会因液压油中混入水分这样的基础性失误而酿成惨剧?2025年1月28日,阿拉斯加州埃尔森空军基地的严寒中,一架F-35A战机刚起飞便遭遇致命故障——起落架因液压系统失灵而无法收回。在零下18摄氏度的极寒环境下,飞行员与地面技术团队展开了长达55分钟的生死博弈,最终因系统误判导致战机失控坠毁。当调查人员从残骸中提取液压油样本时,赫然发现其中水分含量高达30%,远超0.12%的安全标准。这些混入的冰晶不仅堵塞了精密管路,更触发了飞控系统的致命误判:传感器将高空飞行误读为\"已着陆状态\",自动将发动机推力降至怠速,使这架价值2亿美元的尖端战机如同断线风筝般坠入雪原。

展开剩余78%连环事故暴露系统性缺陷

时隔半年,加州勒莫尔海军航空站再传噩耗。2025年7月30日黄昏,一架隶属于VFA-125训练中队的F-35C在进场着陆时突然失控,坠毁在距跑道末端不足3公里的荒野中。这已是该机型年内第二起坠机事故,使得F-35系列自服役以来的总坠毁数攀升至12架。回溯阿拉斯加事故的完整过程,更多令人震惊的细节浮出水面:当飞行员首次报告异常时,洛克希德·马丁公司立即组建了由5名顶尖工程师组成的应急小组,通过加密数据链与机组保持实时通讯。技术团队曾建议尝试\"触地复飞\"——即让战机主轮轻微接触跑道以震动解锁起落架,但两次尝试反而导致所有起落架彻底卡死。更致命的是,飞控计算机此时完全依赖被冰晶干扰的传感器数据,无视了高度计与空速表显示的真实飞行状态,最终酿成不可挽回的悲剧。

维护漏洞与设计缺陷的双重危机

深入调查揭示出更触目惊心的事实:早在2024年4月,洛马公司就向所有用户发布过技术通告,明确指出低温环境下液压传感器可能产生误判。但这份关键警告竟被埋没在浩如烟海的维护手册中。事故后第九天,同基地另一架F-35A在-20℃环境中再次出现起落架结冰故障,所幸机组凭借娴熟技术实现迫降。当工程师将这架\"幸存\"战机拖入恒温机库后,液压管路中竟析出肉眼可见的冰晶混合物。进一步追查发现,该基地的液压油储罐长期暴露在露天环境,既无防雨罩也无人值守,任由阿拉斯加的暴风雪将水分渗入系统。

供应链与战备危机的恶性循环

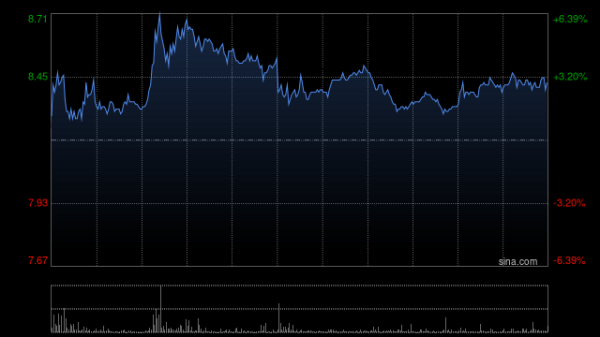

美国国会问责局2024年度报告显示,F-35全寿命周期维护成本已突破1.58万亿美元,平均单机维护费用超过6300万美元。但巨额投入并未换来可靠战力:F-35C的平均故障间隔仅26.7飞行小时,不及F-16系列的一半;全机队可用率长期徘徊在60%以下。更严峻的是,每架F-35需要417公斤稀土材料,而美国战略储备仅能支撑半年战时需求。2025年中国对镝、铽等关键稀土实施出口管制后,洛马公司被迫启用成本高出3倍的澳大利亚替代原料。制造业空心化同样致命——负责机体焊接的纽波特纽斯船厂工人平均年龄达55岁,47%的零部件面临断供风险。海军维修记录显示,F-35C的腐蚀修复需耗时53天,导致实际出勤率不足设计指标的40%。

技术傲慢与体系失能的深刻教训

这些事故暴露出五代机时代的残酷真相:当战机的复杂度呈指数级增长时,维护体系却仍停留在四代机时代。从敞口存放的液压油罐到单点失效的飞控逻辑,从老化的产业工人到脆弱的全球供应链,每个环节都在蚕食着F-35的理论优势。即便普惠公司证明F135发动机通过5210次极限测试,但2024年5月一架F-35B仍因维护疏漏导致发动机空中停车。正如参议院军事委员会听证会上某退役将领的尖锐质询:\"我们是否创造了连自己都供养不起的战争机器?\"在与中国歼-20、俄罗斯苏-57的竞争中,F-35的故事警示世人:现代空战的胜负,早已从单纯的性能比拼,转变为整个国防工业体系耐力的较量。

发布于:天津市倍顺网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资114查询网 2025年8月16日广州江南果菜批发市场经营管理有限公司价格行情

- 下一篇:没有了